Mentale-Eigenschaften-Physikalismus

1. Einleitung

"Das Problem des Bewußtseins bildet heute - vielleicht zusammen

mit der Frage nach der Entstehung unseres Universums

- die äußerste Grenze des menschlichen Strebens nach

Erkenntnis."

- Thomas Metzinger[1]

Die zwei tiefschürfendsten Fragen überhaupt sind wohlmöglich die nach dem Ursprung allen Seins und die nach dem Verhältnis zwischen Körper und Geist. Die zweite Frage wird seit Jahrtausenden unter dem Begriff "Leib-Seele-Problem" diskutiert. Auch wenn der Begriff der "Seele" wegen seiner cartesianischen Konnotation respektive ontologischen Voreingenommenheit ein wenig aus der Mode gekommen ist, hat sich an der philosophischen Grundfrage seitdem nichts groß verändert: Wie verhalten sich mentale Eigenschaften zur physischen Welt? Diese ontologische Frage lässt sich in zwei Teilfragen ausdifferenzieren[2]:

1. Sind die Träger mentaler Eigenschaften:

(a) physischer (z.B. Gehirne) oder

(b) nicht-physischer (z.B. Seele) Natur?

2. Sind mentale Eigenschaften selbst:

(a) physischer (Eigenschaftsphysikalismus) oder

(b) nicht-physischer (Eigenschaftsdualismus) Natur?

Dabei sind physische Eigenschaften (kurz: P-Eigenschaften[3]) all diejenigen Eigenschaften, die die Erfahrungswissenschaften prinzipiell und direkt untersuchen können. Also zum Beispiel die Eigenschaften: "x hat einen Stoffwechselkreislauf", "x hat eine Masse von 200 Gramm", oder "x hat feuernde C-Fasern". Mentale Eigenschaften (kurz: M-Eigenschaften) lassen sich nicht so ohne weiteres über hinreichende oder notwendige Eigenschaften definieren[4], eventuell besteht unter ihnen also nur eine Familienähnlichkeit. Es lassen sich aber zumindest Beispiele für eindeutige M-Eigenschaften finden: "x will ein Eis", "x denkt an Lisa", oder "x hat Kopfschmerzen".

All diese mentalen Eigenschaften sind bewusst, subjektiv, nicht-räumlich und ihre Träger haben einen privilegierten Zugang zu ihnen. Und all dies scheint sie grundsätzlich von physischen Eigenschaften zu unterscheiden, weshalb die Teilprobleme (1) und (2) lange Zeit zugunsten von jeweils (b) einer nicht-physischen Natur beantwortet wurden. Diese Antwort hat jedoch einerseits viele apriorische und empirische Probleme, andererseits haben die Erfahrungs-wissenschaften in den letzten Jahrhunderten etliche, angeblich eigenständigen Substanzen oder Eigenschaften als physisch entlarvt. Vor allem aus diesen beiden Gründen tendieren die meisten Geistesphilosophen inzwischen zu einem Mentale-Eigenschaften-Physikalismus. Dieser besagt originär, dass M in Wirklichkeit P-Eigenschaften sind (reduktiver Physikalismus). Später werden wir aber auch noch ein paar neuere Ansätze kennenlernen, nach denen es für einen Mentale-Eigenschaften-Physikalismus bereits ausreicht, wenn M-Eigenschaften durch P-Eigenschaften realisiert werden (nichtreduktiver Physikalismus).

Im Folgenden möchte ich die für die Gegenwartsphilosophie bedeutsamsten Theorien untersuchen, die einen Mentale-Eigenschaften-Physikalismus begründen wollen. Ich beginne dabei mit den "reduktiven Physikalismen", nach denen M-Eigenschaften mit bestimmten P-Eigenschaften identisch sind. Anschließend werde ich jedoch ein starkes antireduktives Argument vorstellen, nach dem zumindest einige M-Eigenschaften ein kritisches Merkmal aufweisen, das P-Eigenschaften nicht zukommt, und nach dem die beiden deshalb nicht aufeinander reduziert werden können. Der letzte Abschnitt widmet sich dann der Frage, ob ein Physikalismus, und damit unser modernes Weltbild, auch dann noch aufrechterhalten werden kann, wenn M-Eigenschaften nicht-physisch sind.

2. Reduktive Physikalismen

Ein reduktiver Physikalismus behauptet ganz allgemein, dass M-Eigenschaften auf bestimmte P-Eigenschaften reduzierbar sind. Nach der weitreichendsten Definition von "Reduktion" bedeutet dies, dass M-Eigenschaften mit bestimmten P-Eigenschaften identisch sind.[5] Wenn sich also einer der reduktiven Physikalismen als wahr herausstellen sollte, dann wäre das Leib-Seele-Problem gelöst und der Mentale-Eigenschaften-Physikalismus perfekt begründet. Denn dann wären M-Eigenschaften schlichtweg P-Eigenschaften.

2.1. Identitätstheorie

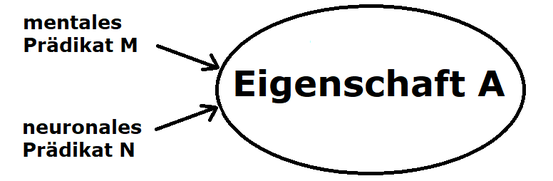

Die Identitätstheorie greift diesen Reduktionsgedanken auf und behauptet, dass M-Eigenschaften mit neuronalen Eigenschaften (kurz: N-Eigenschaften) identisch sind. Daraus folgt: Für jedes mentale Prädikat P(M) existiert prinzipiell ein neuronales Prädikat P(N), so dass P(M) und P(N) dieselbe Eigenschaft A bezeichnen.[6] Wie ist diese Identitätsbehauptung genauer zu verstehen?

Laut Rudolf Carnap drücken zwei Prädikate genau dann dieselbe Eigenschaft aus, wenn sie synonym (bedeutungsgleich) sind.[7] Wenn diese Auffassung wahr wäre, dann würde aus der Identitätstheorie folgen, dass alle mentalen Prädikate in bedeutungsgleiche neuronale Prädikate übersetzt werden können. Das mentale Prädikat P(M) "x hat Schmerzen" müsste also in ein synonymes neuronales Prädikat der Art P(N) "x hat feuernde C-Fasern" übersetzt werden können. Dass dies aber nicht gelingen kann, hat die Debatte um den sogenannten "Semantischen Physikalismus" bereits gezeigt. Wenn Carnaps Vorstellung von der Identität von Eigenschaften wahr wäre, dann müsste die Identitätstheorie mit dem Semantischen Physikalismus also gleichermaßen als gescheitert gelten.

Carnaps Vorstellung ist aber unzureichend, wie spätestens seit Gottlob Freges berühmten Aufsatz "Über Sinn und Bedeutung" klar sein dürfte. Frege entwickelt darin das "Argument vom Erkenntniswert", das sich so formalisieren lässt:

(P1) Die "Fido"‐Fido Theorie[8] behauptet, dass sich die Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks in dessen Bezugsobjekt, d.h. in dem von ihm bezeichneten Sachverhalt erschöpft. Die beiden Ausdrücke α und β sind also dann synonym (bedeutungsgleich), wenn sie auf dasselbe Bezugsobjekt referieren.

(P2) Die Eigennamen "Morgenstern" und "Abendstern" referieren beide auf dasselbe Bezugsobjekt (die Venus), d.h. sie sind gemäß (P1) synonym (bedeutungsgleich).

(K1) Also müssten auch diese beiden Sätze

bedeutungsgleich sein:

(A) "Der Morgenstern = Der Morgenstern"

(B) "Der Morgenstern = Der Abendstern"

(P3) Die Sätze (A) und (B) haben aber offenkundig einen unterschiedlichen Erkenntniswert. Denn: Jeder, der (A) versteht, weiß sofort, dass der Satz tautologisch und damit trivialerweise wahr ist. (A) ist uninformativ, notwendig, analytisch und a priori. Dahingegen kann man (B) verstehen, ohne zu wissen, dass der Satz wahr ist. (B) ist potentiell informativ, kontingent, synthetisch und a posteriori.

(P4) Es besteht ein Widerspruch zwischen der Prämisse (P3) und der Konklusion (K1), welche aus (P1) und (P2) folgt. Wir können nicht behaupten, es gäbe keinen semantischen Unterschied zwischen (A) und (B), und gleichzeitig behaupten, (A) zu verstehen sei etwas anderes als (B) zu verstehen.

(P5) Der unterschiedliche Erkenntniswert von (A) und (B) und die Bezugsgleichheit von "Morgenstern" und "Abendstern" sind evident, d.h. (P2) und (P3) sind sicherlich wahr.

(K2) Also muss (P1) unwahr sein. Die "Fido"‐Fido Theorie ist falsch und Bedeutung erschöpft sich nicht in Bezugsobjekten.

Frege meinte, dass ein sprachlicher Ausdruck neben seinem Bezugsobjekt (der fregeschen Bedeutung) noch die weitere semantische Eigenschaft der Gegebenheitsweise (der fregesche Sinn) hat. "Morgenstern" und "Abendstern" haben zwar dasselbe Bezugsobjekt, aber eine andere Gegebenheitsweise, das heißt der erste Eigenname präsentiert denjenigen Himmelskörper, der am Abendhimmel, und der zweite Eigenname denjenigen Himmelskörper, der am Morgenhimmel zu sehen ist. Durch die Sinnverschiedenheit der beiden Wörter erklärt sich die unterschiedliche Bedeutung und in Folge der unterschiedliche Erkenntniswert von (A) und (B).

Was Frege mit Eigennamen und Bezugsobjekten gemacht hat, lässt sich für unsere Zwecke auch auf Prädikate und Eigenschaften anwenden.[9] In der folgenden Tabelle stehen links und rechts jeweils Prädikate, die dieselbe Eigenschaft ausdrücken, die aber nicht bedeutungsgleich sind:

|

‚x ist blau‘ |

‚x hat die Farbe des Himmels‘ |

|

‚x ist gut‘ |

‚x hat die von Platon am meisten geschätzte Eigenschaft‘ |

|

‚x ist Wasser‘ |

‚X hat die chemische Struktur H20‘ |

|

‚x ist ein Blitz‘ |

‚x ist eine best. Art elektrischer Entladung‘ |

|

‚x hat eine Temperatur von t K‘ |

‚x besteht aus Molekülen, deren mittlere kinetische Energie 2/3 k * mv²/2 Joule beträgt‘ |

Die obige Tabelle widerlegt Carnaps Vorstellung, dass zwei Prädikate genau dann dieselbe Eigenschaft ausdrücken, wenn sie bedeutungsgleich sind. Zwei Prädikate können nämlich sehr wohl dieselbe Eigenschaft ausdrücken und dennoch nicht bedeutungsgleich sein, wenn sie einen anderen Sinn haben. Auf dieser Einsicht beruht auch die Identitätstheorie nach John J.C. Smart und Ullin Place. Die Grundidee von Smart und Place lautete, dass mentale und neuronale Prädikate dieselbe Eigenschaft bezeichnen können, obwohl ihr Sinn (und damit ihre Bedeutung) verschieden ist. Damit kommen sie einer Lösung des Leib-Seele-Problems, das als das folgende Dilemma aufgefasst werden kann, einen entscheidenden Schritt näher:

1. Einerseits sind mentale und neuronale Eigenschaften so eng miteinander verknüpft, dass es seltsam wäre, wenn sie nicht identisch wären. Nehmen wir wieder die neuronale Eigenschaft N "x hat feuernde C-Fasern" und die mentale Eigenschaft M "x hat Schmerzen". Wenn N ein neuronales Korrelat von M ist, dann gilt: N geht stets auch mit M einher. Und zumindest phänomenologisch scheint auch zu gelten, dass umgekehrt auch mentale Eigenschaften neuronale Eigenschaften mental verursachen können. Wenn beispielsweise gilt: M "x hat Schmerzen", dann hat x wohlmöglich den Eindruck, dass diese mentale Eigenschaft eine neuronale Eigenschaft in ihm verursacht, die ihn letzten Endes aufschreien und eine Salbe holen lässt.

2. Andererseits drücken mentale und neuronale Prädikate so unterschiedliche Dinge aus, dass es seltsam wäre, wenn sie dieselbe Eigenschaft bezeichnen würden. Mentale Prädikate wie P(M) "x hat Schmerzen" drücken unter anderem einen subjektiven Erlebnisgehalt aus, es fühlt sich für x auf eine ganz bestimmte Weise an, Schmerzen zu haben. Neuronale Prädikate wie P(N) "x hat feuernde C-Fasern" drücken überhaupt keinen Erlebnisgehalt aus, sie beschreiben eine objektive Sachlage.

Die Identitätstheorie zeigt einen Weg auf, wie dieses Dilemma gelöst werden kann, indem sie mentale und neuronale Eigenschaften als "zwei Seiten einer Medaille" charakterisiert. Die eine Seite ist uns durch die Erste-Person-Perspektive gegeben, die andere durch die Dritte-Person Perspektive, der Sinn beider Seiten ist also verschieden (Punkt 2). Und trotzdem gehören beide Seiten ein und derselben Medaille an, mentale und neuronale Prädikate beschreiben also dieselbe Eigenschaft (Punkt 1).[10] Dieser Lösungsversuch wird durch die obenstehende Tabelle plausibilisiert: Die Gegebenheitsweise von W "x ist Wasser" ist ebenfalls eine andere als die von H "x hat die chemische Struktur H20". Trotzdem kann man mit Fug und Recht behaupten, dass W = H (annähernd[11]) wahr ist. Auf ähnliche Weise könnte uns ein und dieselbe Eigenschaft einmal subjektiv M "x hat Schmerzen" und ein andermal objektiv N "x hat feuernde C-Fasern" gegeben sein.

Es ist aber auch klar, dass es sich bei dieser Identität nur um eine a posteriori Identität handeln kann. Denn fregesche Sinne und ihre Bezugsgleichheit lassen sich immer nur empirisch feststellen. Die empirische Identität kann außerdem nicht trivial sein, auch hier ist der Vergleich mit Wasser und H20 wieder aufschlussreich: Die "Wahrheit" von W = H ist nicht einfach durch oberflächliche Beobachtung zu erkennen. Stattdessen bedurfte es langwierige und tiefgreifende Forschungsarbeiten, um zu erkennen, dass alles, was aus Wasser ist, auch die Eigenschaft hat, aus H20-Molekülen zu bestehen. Ähnlich knifflig soll es sich laut den Identitätstheoretikern mit mentalen und neuronalen Eigenschaften verhalten. Dabei ist die Bezugsgleichheit und damit die Identität von M = N bisher nicht nachgewiesen! Smart und Place haben also nur gezeigt, wie das Dilemma zwischen (1) und (2) gelöst werden kann, es aber nicht empirisch gelöst. Später werden wir sogar sehen, dass solche Identitätsaussagen prinzipiell niemals vollständig explanatorisch sein können, das Dilemma auf diese Weise also doch nicht in Gänze aufgelöst werden kann (Vergleich Abschnitt 2.4.).

2.1.1. Saul Kripke: Name und Notwendigkeit

Saul Kripke entwickelte in einigen Vorlesungen aus dem Jahre 1970 - die später unter dem Titel "Name und Notwendigkeit" abgedruckt wurden - ein vielbeachtetes Argument gegen die Identitätstheorie. Sein Ausgangspunkt war dabei ein Argument von René Descartes:

(P1)

Der Geist könnte ohne den Körper existieren.

(K1) Also: Der Geist ist vom Körper verschieden.

Der Identitätstheoretiker könnte nun entweder (a) die Prämisse (P1) bestreiten oder (b), dass die Konklusion (K1) aus ihr folgt. Beide Strategien versucht Kripke zurückzuwiesen:

(b)

Wenn man (P1) akzeptiert und nur bestreitet, dass (K1) aus ihr folgt, dann akzeptiert man, dass der Geist ohne den Körper existieren könnte. Daraus folgt laut dem Identitätstheoretiker

aber noch nicht, dass er es tatsächlich tut. John Smart glaubte, dass M = N eine "kontingente Identität" ist, da es eine mögliche Welt gibt, in der M ≠ N, dies wie wir a posteriori herausfinden können, aber nicht unsere Welt ist.

Also ist (P1) wahr, es folgt daraus aber nicht (K1). Offensichtlich ging Smart davon aus, dass die Begriffe "Kontingenz" und "A Posteriorität" extensionsgleich sind, das heißt, dass gilt: a ist a posteriori wahr ↔

a ist kontingent wahr. Kripke argumentierte in "Name und Notwendigkeit" gegen diese Auffassung: Immerhin ist Kontingenz eine metaphysische und A Posteriorität eine epistemische Kategorie – und die können laut Kripke sehr wohl auseinander fallen! Die Aussage A1: "Das

Urmeter in Paris zum Zeitpunkt t ist ein Meter lang" gilt beispielsweise a priori, weil wir die Referenz von "ein Meter" entsprechend definiert haben. A gilt aber nicht notwendig, da mögliche

Welten denkbar sind, in denen der Stab zu t eine andere Länge als ein Meter hat. Die Aussage A2: "Tiger sind Katzen" gilt hingegen nicht a priori, da ihre Wahrheit erst empirisch erkannt werden

muss. A2 gilt aber notwendig, da, sobald wir ihre Wahrheit erst einmal empirisch erkannt haben, keine mögliche Welt mehr denkbar ist, in der der natürliche Artbegriff "Tiger" keine Katzen

bezeichnet.

Aus Kripkes Überlegungen geht hervor, dass "Schmerz" und "C-Faser-Feuern" ähnlich wie "Tiger" starre Designatoren sind, da sie in jeder möglichen Welt dieselben Gegenstände referenzieren. Dann kann die Identitätsbehauptung M = N aber nur wahr sein, wenn sie notwendig wahr ist. Wenn Kripke damit recht hat, dann folgt aus (P1) also doch (K1)! Denn wenn (P1) wahr ist, dann ist M = N nicht notwendig und somit überhaupt nicht wahr und es folgt die Unwahrheit der Identitätstheorie, das heißt: M ≠ N.

(a) Der Identitätstheoretiker kann noch bestreiten, dass (P1) überhaupt wahr ist. Nach Kripke könnte sich jedoch empirisch herausstellen, dass der Geist ohne den Körper existieren kann, was implizieren würde, dass M ≠ N. Und wenn sich herausstellen kann, dass nicht-p, dann ist möglich, dass nicht-p. Wenn es aber möglich ist, dass nicht-p, dann ist p zumindest nicht-notwendig. Da P(M) = P(N) aber nur wahr sein kann, wenn die Identitätsbehauptung notwendig wahr ist, und da sich herausstellen kann, dass M ≠ N, gilt tatsächlich: M ≠ N.

Kripkes Argument scheint jedoch eine Schwäche zu haben:

Denn Kripke selbst schreibt häufig, dass sich herausstellen könnte, dass Wasser nicht H20 ist. Andererseits ist er aber von der notwendigen Wahrheit der Eigenschaftsidentitätsaussage P(W) = P(H)

überzeugt. Kripke scheint also selbst nicht so recht an die Richtigkeit dieses oben verwendeten Prinzips zu glauben: Wenn sich herausstellen kann, dass nicht-p, dann ist möglich, dass

nicht-p.

Daraufhin erwidert Kripke, dass (A*) "es könnte sich herausstellen, dass Wasser nicht H20 ist" in Wahrheit so gemeint war:

(A)Es gibt mindestens eine mögliche Welt, in der sich überall dort, wo x in unserer Welt Wasser ist, x ein anderer Stoff ist, der genauso durchsichtig, durstlöschend und geruchslos ist und der die gleiche Oberflächen-eigenschaften aber eine andere chemische Struktur als Wasser hat.

Aus der Wahrheit dieser Aussage folgt dann aber nicht, dass W = H nicht notwendig wahr ist. Kripkes Rettungsversuch funktioniert hingegen nicht für die Identitätstheorie. Denn wenn wir die Aussagen (B*) "Es könnte sich herausstellen, dass Schmerz nicht das Feuern von C-Fasern ist" so umformulieren wollen, wie (A*) in (A), ergibt sich:

(B)Es gibt mindestens eine mögliche Welt, in der wir immer dann, wo x in unserer Welt Schmerzen hat, x in einem anderen Zustand ist, der sich aber genauso schmerzhaft anfühlt wie Schmerzen.

Aussage (B) ist für Kripke aber Unsinn.

Denn es ist zwar möglich, dass ein x dieselbe Oberflächeneigenschaften et cetera hat wie Wasser, x aber nicht Wasser ist. Es ist aber unmöglich, dass x eine Eigenschaft hat, die sich für x

genauso anfühlt wie Schmerz, aber nicht gilt M "x hat Schmerzen". Denn jede Eigenschaft, die sich so anfühlt wie Schmerz, ist qua definitionem Schmerz. Von daher ist P(M) = P(N) nicht

nur scheinbar, sondern tatsächlich kontingent und deswegen falsch.

2.1.2. Hilary Putnam: Multirealisierbarkeitsargument

Das wirklich schlagende Argument gegen die "klassische Identitätstheorie" kam aber von Hilary Putnam. Wir wissen bereits, dass die Identitätstheorie mentale und neuronale Eigenschaften für a posteriori identisch hält. Das bedeutet nach Frege, dass P(M) und P(N) dasselbe bezeichnen, obwohl sie nicht synonym sind respektive obwohl ihr Sinn verschieden ist. Damit ist aber noch nicht alles über die Eigenschaftsidentitätsaussage der Identitätstheorie gesagt. Es steht noch die Frage zur Debatte, ob P(M) = P(N) eine Type- oder eine Tokenidentität bezeichnet. Der Unterschied zwischen Type und Token lässt sich ganz einfach erklären: Wenn ich heute Morgen um 08:01 Kopfschmerzen hatte, dann war diese Empfindung ein konkreter M-Token des generellen M-Types "x hat Kopfschmerzen". "Token" beschreibt also immer ein konkretes Vorkommnis von etwas und "Type" ein Typ von Vorkommnissen. Dementsprechend besteht eine Token-Identität zwischen konkreten Vorkommnissen und eine Type-Identität zwischen allgemeinen Vorkommnistypen.

Aus den Arbeiten von Smart geht hervor, dass dieser eine Type-Identität(stheorie) im Sinn hatten. Das heißt er ging davon aus, dass ein allgemeiner Typ von mentalen Eigenschaften mit einem bestimmten Typ von neuronalen Zuständen identisch ist. Daraus würde aber auch folgen, dass nur Subjekte mit diesem bestimmten N-Typ denselben M-Typ haben können. Gegen genau diese Vorstellung entwickelte Hilary Putnam das Argument der multiplen Realisierbarkeit[12]: Die Neurobiologie lehrt uns, dass Typen von mentalen Zuständen (M-Types):

(i) bei verschiedenen Arten,

(ii) bei denselben Arten und sogar

(iii) bei denselben Individuen

durch ganz unterschiedliche Gehirnzustände (N-Types!) realisiert werden können.

(i) Die Neurophysiologie eines Lurches ist beispielsweise radikal verschieden zu der eines Menschen, sie haben also nicht dieselben N-Types. Trotzdem schreiben wir beiden Lebewesen gemeinsame M-Types zu, beispielsweise die mentalen Eigenschaften "x hat Kopfschmerzen" oder "x hat Durst". Wenn diese Zuschreibung korrekt ist, dann besitzen Menschen und Lurche dieselben M-Types, aber verschiedene N-Types, weshalb die Type-Identitätstheorie M-Types = N-Types falsch sein muss.

(ii) M-Types können aber auch schon bei derselben Art durch unterschiedliche N-Types realisiert sein. Gibt man verschiedenen Menschen beispielsweise einen radioaktiven Sauerstoff zur Inhalation und misst anschließend mittels eines Positronen-Emissions-Tomographen die Konzentration dieses Stoffes in den verschiedenen Hirnarealen, so wird in den aktiveren Teilen des Gehirns ein größerer Verbrauch der Substanz registrierbar sein. Auf diese Weise lassen sich N-Types registrieren. Werden den Probanden zusätzlich Rätsel vorgelegt, so lässt sich beobachten, dass der M-Type "x hat die Lösung für Rätsel y erkannt", bei unterschiedlichen Personen durch unterschiedliche N-Types realisiert werden kann.[13]

(iii) Nach Gehirnverletzungen können andere Teile des Gehirns die Funktionen des geschädigten Gewebes übernehmen. Aufgrund der Plastizität des Gehirns kann ein M-Type also auch bei ein und derselben Person mit unterschiedlichen N-Types verknüpft sein. Folglich kann Smarts These, jeder M-Type sei a posteriori mit einem N-Type identisch, nicht stimmen.

Damit ist die Identitätstheorie aber noch nicht vom Tisch. Sie lässt sich nämlich auch als "Token-Identitätstheorie" formulieren. Das heißt, mein Kopfschmerz heute Morgen um 8:01 (M-Token) könnte mit meiner damaligen neuronalen Eigenschaft (N-Token) identisch sein. Diese Identitätsbehauptung umgeht das Multirealisierbarkeitsargument, denn das Kopfschmerzerlebnis bei unterschiedlichen Tiere, Menschen, und sogar bei demselben Menschen zu unterschiedlichen Zeiten (die M-Token), kann durch je unterschiedliche, einzelne Gehirnzustände (die N-Token) realisiert werden. Die "Token-Identitätstheorie" kann dann aber nicht plausibel machen, warum und wie verschiedene Subjekte zu unterschiedlichen Zeiten dennoch Kopfschmerzen haben können.

2.2. Funktionalismus

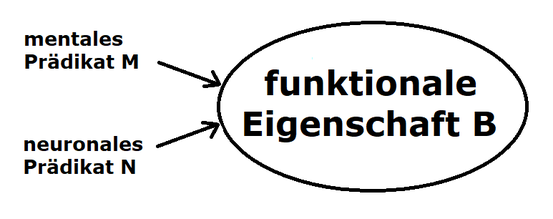

Eine Theorie mentaler Eigenschaften muss also ihre multiple Realisierbarkeit erklären können. Eine Theorie, die dies leisten kann, ist der Funktionalismus. Laut dem Funktionalismus sind mentale Eigenschaften mit funktionalen Eigenschaften identisch. Das heißt, jedem mentalen Prädikat P(M) kann ein bedeutungsgleiches funktionales Prädikat P(F) zugeordnet werden. P(M) "x hat Schmerzen" bezeichnet also nichts anderes als P(F) "x ist im funktionalen Zustand C". Oft wird so getan, als stelle der Funktionalismus eine Gegenposition zur klassischen Identitätstheorie dar. Dabei lässt sich der Funktionalismus selbst als eine Identitätstheorie interpretieren:

1. M = F (These des Funktionalismus)

2. F = N (Zustatzthese des Neurofunktionalismus)

Nach dem Prinzip der Transitivität der Identität folgt:

3. M = N (These der Identitätstheorie)

Der Neurofunktionalismus führt also zu einer Identitätstheorie, so dass gilt: P(M) und bestimmte P(N) bezeichnen dieselbe funktionale Eigenschaft B in einem bestimmten funktionalen Zustand zu sein:

Dabei sind funktionale Zustände Zustände eines Systems, die allein durch ihre kausale Rolle charakterisiert sind. Was damit gemeint ist, wird klassischerweise am Beispiel eines Colaautomaten illustriert:

|

Einwurf // Zustand |

X1 |

X2 |

|

1 Euro |

Cola (X1) |

Cola, 50Cts (X1) |

|

50 Cents |

(X2) |

Cola (X1) |

Diese Tabelle stellt die vier Verhaltensgesetze des Colaautomaten CA dar:

(1)

Wenn CA im Zustand X1 ist und 1€ eingeworfen wird, wirft er eine Coladose aus und bleibt in X1.

(2) Wenn CA im Zustand X1 ist und 50ct eingeworfen werden, geht er in X2 über.

(3) Wenn CA im Zustand X2 ist und (noch einmal) 50ct eingeworfen werden, wirft er eine Coladose aus und geht zurück in X1.

(4) Wenn CA im Zustand X2 ist und 1€ eingeworfen wird, wirft er eine Coladose und 50ct aus und geht zurück in X1.

Wenn gilt: Ein Zustand Z1 ist allein durch Verhaltensgesetze charakterisiert, aus denen hervorgeht:

(a)

wie ein System in Z1 kommt (input),

(b) wie es sich verhält, wenn es Z1 ist (output),

(c) wie Z1 mit anderen Zuständen Z2, Z3 … kausal interagiert,

Dann kann die kausale Rolle von Z prinzipiell durch solche Verhaltensgesetze charakterisiert werden und dann ist Z ein funktionaler Zustand. Und da in unserem Beispiel die Verhaltensgesetze (1) – (4) die kausalen Rollen der Zustände X1 und X2 charakterisieren, so dass die Bedingungen (a) bis (c) erfüllt sind, sind X1 und X2 funktionale Zustände des Colaautomaten.

Nun geht es im Funktionalismus nicht um Colaautomaten, sondern um Subjekte und ihre mentalen Eigenschaften. Laut dem später zu behandelnden logischen Behaviorismus lässt sich die mentale Eigenschaft "x hat Schmerzen" beispielsweise durch einen funktionalen Zustand in Form einer Verhaltensdisposition erklären, für die gilt: (a) x stößt sich den Zeh, (b) x schreit auf und (c) x holt sich ein Salbe. Diese Form des "behavioralen Funktionalismus" scheint mir aber, wie ich später darlegen werde, wenig schlüssig zu sein. Eine plausiblere Form des Funktionalismus stellt in meinen Augen der zuvor charakterisierte "neuronale Funktionalismus" dar. Laut diesem verweist das mentale Prädikat P(M) "x hat Schmerzen" auf das zentrale Nervensystem, das eine schmerztypische kausale Rolle spielt, das also elektrochemische Signale von den Sinnesorganen hin (input) und zurück (output) sendet und das das Subjekt zum Beispiel zusammenzucken lässt.

Man kann die Frage, ob funktionale Eigenschaften durch Verhaltenszustände, Neuronen, oder etwas anderes realisiert werden, aber auch erst einmal unbeantwortet lassen. Dies hat den Vorteil, dass der "allgemeine Funktionalismus" mentale Eigenschaften unabhängig von ihrer ontologischen Realisierung erklärten kann. Er schließt also nicht a priori aus, dass auch Aliens, Roboter und Engel mentale Eigenschaften haben können. Und er macht es sogar möglich, dass ihre mentalen Eigenschaften type-identisch zu den unseren sind. Denn auch wenn Aliens eine ganz andere Evolution durchlaufen haben als wir, Roboter ein Gehirn auf Siliziumbasis ihr Eigen nennen und Engel nichtphysische Wesen sind, sie also niemals dieselben N-Typen haben können wie wir, so können ihre Gehirne dennoch dieselben funktionalen Zustände einnehmen. Mit anderen Worten: Der Funktionalismus löst das Problem der multiplen Realisierung durch die These, dass M-Types von Lebewesen mit verschiedenen N-Types durch dieselben F-Types realisiert werden. Und er ist eine zunächst ontologisch neutrale Theorie, das heißt, er ist sogar mit dem Substanzdualismus vereinbar, nach dem immaterielle Substanzen unsere mentalen Eigenschaften hervorbringen, sofern diese Substanzen die dafür notwendigen kausalen Rollen realisieren können.

„[…] die Hypothese funktionaler Zustände [ist] mit dem Dualismus

nicht inkompatibel. Obwohl es sich von selbst versteht, dass die Hypothese ihrer Inspiration nach „mechanistisch“ ist, ist es eine bemerkenswerte Tatsache, dass ein System, das aus einem Leib und einer „Seele“ besteht, wenn es solche Dinge gibt, ohne weiteres [die Gesetze des Alltagspsychologie erfüllen] kann.“

- Hilary Putnam: Psychological Predicates (1967), S. 130

Wie aber realisieren Gehirn-, Computer- oder Seelenzustände funktionelle Zustände? Auch hierzu haben die Funktionalisten eine Vorstellung entwickelt: Wenn ein System S die funktionalen Zustände Z1, …, Zn annehmen kann, dann werden diese Zustände genau dann durch die Systemzustände S1, … Sn realisiert, wenn diese Systemzustände genau die kausale Rolle innehaben, durch die die funktionalen Zustände Z1, … Zn charakterisiert sind. Wenn der Colauautomat CA also eine mentale Eigenschaften M1 hätte, die durch den Systemzustand X1 realisiert wäre, dann würde gelten: CA realisiert beziehungsweise hat M1, genau dann wenn sein Systemzustand X1 die kausale Rolle innehat, durch die der funktionale Zustand Z1 und letztendlich M1 charakterisiert sind.

2.2.1. Kritik

Hier zeigt sich aber auch schon ein erstes Problem dieser ansonsten so attraktiven Position: Es ist klar, dass Colaautomaten keine funktionalen Zustände realisieren

können, die mit unseren identisch sind. Aber was ist mit viel komplexeren Systemen wie der chinesischen Bevölkerung? Der US-amerikanische Philosoph Ned Block entwickelte ein Gedankenexperiment, in dem wir uns vorstellen sollen, die chinesische Regierung

plane ein riesiges "Funktionalismus-Experiment."[14] Dafür bekommt jeder der über eine Milliarden Chinesen ein spezielles Funkgerät, mit der er die anderen Chinesen kontaktieren kann. Koordiniert

wird das Ganze über riesige Scheinwerfer, die Kommandos an die Wolkendecke projizieren. Ein solches System aus Menschen (Neuronen), Funkgeräten (Synapsen) und Scheinwerfen (Verhaltensgesetze),

könnte laut Block zumindest für kurze Zeit den funktionalen Zustand realisieren, den auch ein Mensch mit Schmerzen innehat. Trotzdem würde die chinesische Bevölkerung als Kollektiv niemals

phänomenal Schmerzen empfinden, weshalb an der These des allgemeinen Funktionalismus F "x ist im funktionalen Zustand C" = M "x hat Schmerzen" etwas nicht stimmen kann. Der Neurofunktionalismus

hat indes kein Problem mit diesem Einwand, da er qua definitionem darauf festgelegt ist, dass nur Neuronen und keine Völkergruppen die für mentale Eigenschaften hinreichende kausale Rolle

spielen können. Gegen den Neurofunktionalismus argumentieren aber einige Philosophen, dass es zumindest denkbar erscheint, dass sich ein Subjekt im funktionalen Zustand C befindet, aber

dennoch keine Schmerzen hat.

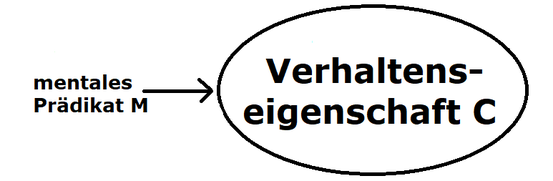

2.3. Logischer Behaviorismus

Mit ähnlichen Problemen hat auch der Logische Behaviorismus zu kämpfen. Der Logische Behaviorismus besagt, dass mentale Prädikate dispotionale Verhaltenseigenschaften bezeichnen. Das mentale Prädikat P(M) "x hat Schmerzen" ist also bedeutungsgleich mit dem behavioralen Prädikat P(B) "x hat die Verhaltensdisposition D". Eine Verhaltensdisposition ist dabei die Tendenz oder Veranlagung, sich unter bestimmten Bedingungen auf einer bestimmten Weise zu verhalten. Die Verhaltensdisposition D in P(B) kann also die Veranlagung darstellen, bei Schmerzen zusammenzuzucken, aufzuschreien, und so weiter.

Vor diesem Hintergrund mag die These des Logischen Behaviorismus vielleicht seltsam erscheinen: Bisher waren wir davon ausgegangen, dass mentale Prädikate P(M) Eigenschaften im Kopf bezeichnen. Und nachher werden wir noch eine andere Vorstellung kennenlernen, nach der mentale Prädikate Eigenschaften bezeichnen können, die phänomenal und damit gar nicht "objektivierbar" sind. Diese Begriffsverwendungen beruhen laut dem Hauptvertreter des Logischen Behaviorismus, Gilbert Ryle, aber alle auf einem Kategorienfehler. Ein Kategorienfehler begeht, wer einen Ausdruck a so behandelt, als gehöre er zu der Kategorie 1, während er in Wirklichkeit zur Kategorie 2 gehört. Der von Ryle so genannte "Mentalist" begeht also einen Kategorienfehler, in dem er mentale Prädikate so behandelt, als gehören sie einer Kategorie von internen oder privaten Eigenschaften an, während sie in Wirklichkeit Handlungseigenschaften beschreiben.

Diese Auffassung untermauert Ryle u.a. mit seiner Analyse des Ausdrucks "intelligente Handlung": Nach dem Mentalisten ist eine Handlung einer Person intelligent, wenn sie durch eine entsprechende Überlegung im Inneren dieser Person verursacht wurde. Aber wann ist eine handlungsverursachende Überlegung intelligent? Offenbar dann, wenn sie wiederum selbst auf intelligenten Handlungen beruht, eine solche "mentalistische Analyse" führe also in ein Regressproblem. Was nach Ryle aber noch viel wichtiger ist: Die normalsprachliche Analyse von "intelligenten Handlungen" zeigt, dass wir Handlungen nicht dann als intelligent bezeichnen, wenn sie auf Vorgängen im Inneren einer Person, sondern dann, wenn sie auf bestimmten Handlungseigenschaften beruhen. Wenn ich beispielsweiße sage "x kann das Rätsel intelligent lösen", dann meine ich damit, dass x das Rätsel so lösen kann, dass wir diese Handlung als intelligent bezeichnen würden.

2.3.1. Kritik

Obwohl Ryles, durch Ludwig Wittgenstein beeinflusste[15], Analyse mentaler Prädikate im Detail außerordentlich fruchtbar und anregend sein kann, hat sich der behavioristische Ansatz nicht durchgesetzt. Der Logische Behaviorismus behauptet, dass M = B. Aber für manche mentale Eigenschaften gibt es schlichtweg keine damit einhergehende behaviorale Eigenschaft. Nehmen wir beispielsweise "x kann das Rätsel intelligent im Kopf lösen", so wird sich x in dieser mentalen Eigenschaft überhaupt nicht verhalten. Viele mentale Eigenschaften sind nur im Kopf und können vom Logischen Behaviorismus daher nicht erklärt werden.

Außerdem ist der Zusammenhang zwischen mentalen und behavioralen Eigenschaften nicht so eindeutig, wie der logische Behaviorismus suggeriert. Für die mentale Eigenschaft "x kann das Rätsel mit mehreren Lösungen intelligent lösen", kommen offensichtlich mehrere behaviorale Eigenschaften in Frage. Nun könnte man argumentieren, dass jede behaviorale Eigenschaft a, b, c in Wirklichkeit für je eine mentale Eigenschaft - das Rätsel mit der Lösungsmöglichkeit a, b, c lösen zu können - steht. Aber wie steht es mit P(M*) "x hat den Schmerz a"? Dieses Prädikat bezeichnet offensichtlich eine konkrete mentale Eigenschaft, nämlich die Eigenschaft, den spezifischen Schmerz a zu haben. Trotzdem kann x verschieden auf a reagieren: Er kann sich zusammenreißen, laut aufschreien oder einen "heilenden Zauberspruch" aufsagen.

X könnte aber auch ein bewusstloser Roboter sein und schmerztypisches Verhalten zeigen, ohne dabei aber Schmerzen zu empfinden. Dann trifft P(B) "x hat die Verhaltensdisposition D" zu, P(M) "x hat Schmerzen" aber nicht. Behaviorale Eigenschaften sind also nicht hinreichend für mentale Eigenschaften. Umgekehrt könnte ein "Superstoiker"[16] Schmerzen empfinden, aber kein schmerztypisches Verhalten an den Tag legen, weshalb behaviorale Eigenschaften auch nicht notwendig für mentale Eigenschaften sein können.

2.4. Erklärungslücke

Sowohl der Logische Behaviorismus als auch die Identitätstheorien scheinen ein Problem mit der Erklärung von mentalen Eigenschaften zu haben, die sich für den

Eigenschaftsträger auf eine bestimmte Weise anfühlen. Beim Funktionalismus konnten wir uns vorstellen, dass die chinesische Bevölkerung denselben funktionalen Zustand realisiert wie

ein Mann mit Schmerzen, ohne dass sich dieser Zustand für die chinesische Bevölkerung aber auf die für Schmerzen charakteristische Weise anfühlt. Und beim Logischen Behaviorismus erscheint

es evident, dass Roboter prinzipiell dieselben Verhaltensdispositionen wie ein schmerzempfindender Mensch an den Tag legen können, ohne dass sich diese für die Roboter auf die

für Schmerzen charakteristische Weise anfühlen.

Das, was sich bei Schmerzen und anderen mentalen Eigenschaften auf eine ganz bestimmte Weise anfühlt, wird auch als phänomenaler Erlebnisgehalt oder einfach

als "Qualia" bezeichnet. Die Art und Weise, wie es sich anfühlt, die Röte

einer Rose wahrzunehmen, den Klang eines Tons zu hören oder den Geruch von Benzin zu riechen, sind alles Quale. Vermutlich haben indes nicht alle mentalen Eigenschaften einen phänomenalen

Erlebnischarakter: Es ist beispielsweise fraglich, ob sich "Peter hat die Meinung, dass p" für Peter auf eine bestimmte Weise anfühlt.

Die Frage, wie sich Qualia in ein physikalistisches Weltbild integrieren lassen, wird auch als die "schwierige Frage des Bewusstseins" bezeichnet.[17] Warum das so ist, zeigt Joseph Levines Argument der Erklärungslücke.[18] Levine geht von diesen beiden Identitätsaussagen aus:

1. Temperatur ist identisch mit der mittleren kinetischen Energie der Moleküle eines Gases.

2. Schmerz ist identisch mit dem Feuern von C-Fasern.

Für Levine ist nur die Aussage (1) vollständig explanatorisch, und zwar weil:

a. sich die Eigenschaft "Temperatur" in einer kausalen Rolle erschöpft.

b. Die Physik plausibel machen kann, dass die mittlere kinetische Energie der Moleküle eines Gases genau diese kausale Rolle spielt.

Und die Aussage (1) ist deshalb nicht vollständig explanatorisch, weil die Punkte a. und b. nicht - mutatis mutandis - auf sie zutreffen. Das heißt es ist in Anbetracht der in a. und b. konturierten Naturgesetze undenkbar, dass die mittlere kinetische Energie eines Gases sagen wir 6.21*10^-21 Joule und seine Temperatur nicht 26,85° Celsius beträgt. Es ist in eben diesem Sinne aber sehr wohl naturgesetzlich denkbar, dass ein Wesen keine Schmerzen hat, obwohl seine C-Fasern feuern.

Die mentale Eigenschaft "x hat Schmerzen" ist zwar auch, wie die Diskussionen um den Funktionalismus und Logischen Behaviorismus gezeigt haben, eng mit kausalen Rollen verknüpft. Aber diese Diskussionen haben nun mal auch gezeigt, dass die mentale Eigenschaft "x hat Schmerzen" auch eine bestimmte Art umfasst, wie es sich anfühlt, Schmerzen zu haben. Und Qualia erschöpft sich eben nicht in irgendeiner kausalen Rolle![19] Das heißt, die Naturwissenschaften können nicht plausibel machen, dass sich eine physische Eigenschaft (wie etwa "x hat feuernde C-Fasern") genauso anfühlt, wie dies für Schmerzen charakteristisch ist.

Warum ist sich Levine da so sicher? Um diese Frage zu beantworten, schauen wir uns zunächst eine vollständige Erklärung an, das heißt eine vollständige explanatorische Reduktion einer Eigenschaft auf eine andere, an: Die Eigenschaft von Wasser, bei 20° Celsius flüssig zu sein, lässt sich durch die Reduktion auf die Eigenschaften der Mikrostruktur von Wasser vollständig erklären. Denn aus dieser folgt, dass H20-Moleküle bei 20°C (i) erstens einen mittleren Abstand zueinander haben, der aufgrund der wirkenden Anziehungskräfte nur mit großem Druck weiter verringert werden kann. Und dass (ii) zweitens diese Anziehungskräfte nicht stark genug sind, um die H20-Moleküle an ihren relativen Positionen festzuzurren, sodass diese frei übereinander rollen können.

Aus diesen beiden Eigenschaften der Mikrostruktur von Wasser folgt aber noch nicht die Makroeigenschaft von Wasser, bei 20°C flüssig zu sein. Dazu benötigen wir nun noch Brückenprinzipien, die erklären, wie sich Eigenschaften von Systemkonstituenten zum System als Ganzen verhalten:

(Bi) Wenn der mittlere Abstand zwischen Molekülen eines Stoffes nur mit großem Druck verringert werden kann, dann lässt sich auch das Volumen dieses Stoffes nur mit großem Druck verringern und der Stoff ist nicht gasförmig.

(Bii) Wenn die Anziehungskraft zwischen Molekülen eines Stoffes so schwach ist, dass diese Moleküle frei übereinander rollen können, dann ist die Form des Stoffes veränderlich und der Stoff ist nicht fest.

Diese Brückenprinzipien haben den Status von nahezu evidenten Naturgesetzen. Dabei ist bei 20°C (Bi) durch (i) und (Bii) durch (ii) gegeben. Deshalb und in diesem Sinne scheint es undenkbar, dass aus der Mikrostruktur von Wasser nicht folgt, dass Wasser bei 20°C flüssig ist. Also ist die Erklärung und damit auch die Reduktion dieser bestimmten Makroeigenschaft von Wasser durch diese bestimmten molekularen Mikroeigenschaften von Wasser vollständig.

Und in exakt diesem Sinne ist die Erklärung und damit auch die Reduktion von phänomenalen Eigenschaften auf physische Eigenschaften unvollständig. Denn es folgt nicht nur nicht aus den Gesetzen der Naturwissenschaft, dass sich physische Eigenschaften auf eine bestimmte Weise anfühlen müssen. Sondern es gibt auch keine Brückenprinzipien, die das Feuern von Neuronen mit bestimmten Erlebnisqualitäten verbinden.

Es sollte aber darauf hingewiesen werden, dass mit Levines Argument eine subtile Debattenverschiebung einhergeht: Die zwei Unterfragen des Leib-Seele-Problems sowie die reduktiven Physikalismen betreffen das ontologische Verhältnis zwischen M-Eigenschaften und P-Eigenschaften, während Levine das epistemische Verhältnis zwischen beiden problematisiert hat!

2.4.1. erstes Zwischenfazit

So formuliert, richtet sich das Argument der Erklärungslücke allein gegen die Identitätstheorie. Dabei folgt aber nicht nur für keine neuronale Eigenschaften, sondern für überhaupt keine physische Eigenschaft aus den allgemeinen Naturgesetzen, dass sich diese auf eine bestimmte Weise anfühlt. Levines Argument der Erklärungslücke lässt sich also so generalisieren, dass es sich auch gegen funktionale und behaviorale und gegen alle weiteren explanatorischen Reduktionsversuche richtet.

Dabei scheint Levine die ganze Zeit davon auszugehen, dass mentale Eigenschaften genau dann auf physische Eigenschaften reduzierbar sind, wenn sie mit physischen Eigenschaften identisch sind. Wenn man Levine diese Annahme und das Argument der Erklärungslücke zugestehen möchte, folgt daraus tatsächlich das Scheitern des reduktiven Physikalismus. Wenn aber in der Tat Vieles dafür spricht, Levine diese Zugeständnisse zu machen, was muss ein Philosoph dann behaupten, um trotzdem noch Physikalist sein zu können? Die sogenannten nichtreduktiven Physikalismen versuchen eine Antwort auf diese Frage zu geben.

3. Nichtreduktive Physikalismen

Ein nicht-reduktiver Physikalismus zeichnet sich vage[20] durch zwei Thesen aus[21]:

1. Nicht-Reduktivität: Einige mentale Eigenschaften sind

explanatorisch nicht vollständig auf physische Eigenschaften reduzierbar.

2. Physikalismus: Der Physikalismus ist (trotzdem)

wahr.

Die erste These trägt den antireduktiven Argumenten wie Levines Argument der Erklärungslücke Rechnung. Die zweite These wird meist durch die These der physischen Realisierung gestützt. Nach Jaegwon Kim lässt sich der Realisierungsthese so analysieren[22]:

(R) Wenn eine physische Entität x die mentale Eigenschaft M kraft der[23] physischen Eigenschaft P hat, dann ist M in x durch P physisch realisiert.

Hat also ein Subjekt x die mentale Eigenschaft M "x hat Schmerzen" kraft der physischen Eigenschaft P "x hat feuernde C-Fasern", dann sind die Schmerzen durch die feuernden C-Fasern physisch realisiert. Diese Realisierungsthese impliziert laut Kim Folgendes:

a. Supervenienz[24]: Das Mentale ist vollständig durch das Physische determiniert.

b. Anti-Cartesianisches.Prinzip: Eine

Entität kann keine mentalen Eigenschaften besitzen, ohne auch physische Eigenschaften zu besitzen.[25]

c. Multirealisierbarkeit: M-Typen können durch verschiedene P-Typen realisiert werden.

Die Punkte (a) bis (c) garantieren laut Kim einen "minimalen Physikalismus". Damit hat der nichtreduktive Physikalist eine Antwort auf die Frage, wie man Levines Argument akzeptieren und dennoch Physikalist sein kann: Denn laut der vorangegangenen Analyse bedarf es für einen (minimalen) Physikalismus keine physische Reduktion, sondern nur eine physische Realisierung Mentaler Eigenschaften. Diese Analyse ist jedoch problematisch. Insbesondere muss hier schon problematisiert werden, dass eine Position, die explizit behauptet (1.), dass explanatorisch nicht alle Eigenschaften auf physische Eigenschaften reduzierbar sind, die Möglichkeit offenlässt, dass ontologisch nicht alle Eigenschaften physische Eigenschaften sind. Damit lässt sich diese Position aber auch noch mit einem Eigenschaftsdualismus vereinbaren, nach dem Personen Träger von physikalischen und von nicht-physikalischen Eigenschaften sind, und der gerade den Counterpart zum Eigenschaftsdualismus darstellt (Vergleich Abschnitt 1.0.).

Neben dem Funktionalismus[26] und Abwandlungen der Token-Identitätstheorie werden vor allem zwei Positionen als nichtreduktive-Physikalismen diskutiert:

3.1. Supervenienz

Laut dem allgemeinen Supervenienzansatz superveniert eine Eigenschaftsfamilie A genau dann über eine andere Eigenschaftsfamilie B, wenn das Vorliegen von B eine hinreichende Bedingung für das Vorliegen von A darstellt. Man spricht dann auch häufig davon, dass B A vollständig festlegt, instantiiert oder dass A vollständig von B abhängt, ohne dass zwangsläufig eine kausale Relation zwischen A und B herrscht.

Die Supervenienztheorie des Mentalen (kurz: SdM) sei daher definiert als die Auffassung, dass mentale Eigenschaften M derart über bestimmte physische Eigenschaften P supervenieren. Bestimmte P-Eigenschaften sind also hinreichend für bestimmte M-Eigenschaften. Es ist daher unmöglich, dass es philosophische Zombies oder vertauschte Qualia gibt, das heißt, dass ein Subjekt S2 dieselben P-Eigenschaften, aber andere M-Eigenschaften als S1 oder gar keine M-Eigenschaften besitzt. Es ist auch unmöglich, die M-Eigenschaften einer Person zu ändern, ohne auch mindestens eine ihrer physischen Eigenschaften zu ändern. Kurzum: M-Unterscheidbarkeit impliziert P-Unterscheidbarkeit.

Stellen wir uns beispielsweise vor, der nordkoreanische Staatsführer Kim Jong-un verordnet eine einheitliche Kleiderordnung. Von nun an muss jeder nordkoreanische Mann eine blaue Hose, ein rotes T-Shirt, schwarze Schuhe und einen schwarzen Hut tragen. Dann supervenieren die Farbeigenschaften der Kleidungsstücke landesweit über ihre Zweckeigenschaften. Denn es gibt keine zwei Kleidungsstücke, die denselben Zweck, aber unterschiedliche Farben besitzen: Es gibt keinen Schuhe und keinen Hut, der nicht schwarz, keine Hose, die nicht blau und kein T-Shirt, das nicht rot ist.

Es gibt aber sehr wohl zwei Kleidungsstücke (Hut und Schuh), die dieselbe Farbe, aber einen unterschiedlichen Zweck besitzen. Zweck-Unterscheidbarkeit impliziert hier also nicht Farb-Unterscheidbarkeit, beziehungsweise: der Zweck determiniert nicht die Farbe. Das Supervenienz-Abhängigkeitsverhältnis ist in diesem Beispiel also ein einseitiges. Genauso wie in unserem Beispiel, legt sich die SdM auch nur darauf fest, dass P M, nicht aber dass M P determiniert. Dadurch trägt sie der Multirealisierbarkeit mentaler Eigenschaften Rechnung, indem sie zulässt, dass eine mentale Eigenschaft M mit verschiedenen physischen Eigenschaften P1, P2, … Pn einhergehen kann. Nichtsdestotrotz erklärt sie die offensichtliche Abhängigkeit von mentalen gegenüber physischen Eigenschaften. Und das alles macht sie noch, ohne Identität oder Brückengesetze zu postulieren, was sie immun gegen Levines Argument der Erklärungslücke werden lässt. Aus all diesen Gründen ist die SdM eine attraktive Minimalposition, über die unter Physikalisten weitgehend Konsens herrscht.

Sie ist jedoch nur notwendig, nicht hinreichend für einen mentale-Eigenschaften-Physikalismus. Warum das so ist, zeigt sich in Auseinandersetzung mit dem modernen Supervenienzbegriff, der maßgeblich durch Donald Davidson[27] in die Philosophie des Geistes eingeführt und von Jaegwon Kim[28] – in kritischer Auseinandersetzung mit Davidson - in drei Unterbegriffe ausdifferenziert wurde:

3.1.1. Schwache Supervenienz

Schwache Supervenienz liegt vor, wenn die Supervenienzbeziehung zwischen M-Eigenschaften und P-Eigenschaften kontingent ist. Das heißt, dass M-Eigenschaften zwar in der aktualen, nicht aber in allen möglichen Welten über P-Eigenschaften supervenieren. Es dürfte klar sein, warum schwache Supervenienz hier nicht ausreicht: Sie ist beispielsweise mit der Auffassung kompatibel, dass es in einer anderen Welt einen Menschen gibt, der exakt dieselben P-Eigenschaften hat wie ich, der aber ganz andere oder gar keine M-Eigenschaften besitzt. Sie ist ebenfalls mit der Behauptung vereinbar, dass es eine mögliche Welt gibt, in der die Verteilung der P- Eigenschaften mit der in unserer Welt vollkommen übereinstimmt, in der die M-Eigenschaften aber ganz anders verteilt sind. Und sie ist insbesondere ist mit der Auffassung kompatibel, dass M-Eigenschaften in einer anderen Welt über seelische S-Eigenschaften supervenieren. Schwache Supervenienz schließt daher nicht aus, dass auch nicht-physische Eigenschaften existieren könnten. Insbesondere der letzte Punkt zeigt auf, warum schwache Supervenienz nicht hinreichend für einen Mentale-Eigenschaften-Physikalismus sein kann. Der Physikalist muss seine modale Aussage daher stärker fassen, er muss mindestens behaupten, dass M-Eigenschaft stark über P-Eigenschaften supervenieren.

3.1.2. Starke Supervenienz

Starke Supervenienz liegt vor, wenn die Supervenienzbeziehung zwischen mentalen und physischen Eigenschaften notwendig ist. Das heißt, dass M-Eigenschaften in allen möglichen Welten über P-Eigenschaften supervenieren. Der Begriff "Möglichkeit" in "mögliche Welten" kann dabei verschieden analysiert werden:

1. Nomologische Supervenienz liegt vor, wenn "Möglichkeit" im Sinne von "naturgesetzlich möglich" analysiert wird: Die nomologische SdM behauptet also, dass M-Eigenschaften in allen naturgesetzlich-möglichen

Welten über P-Eigenschaften supervenieren. Also etwa in der Welt, in der Menschen drei Augen haben, nicht aber in der, in der ein Perpetuum Mobile existiert (da dies gegen den

Energieerhaltungssatz und damit gegen die Naturgesetze verstoßen würde.) Nomologische Supervenienz ist aus mindestens zwei Gründen unzureichend: (A) Nomologische Supervenienz lässt ein

beidseitiges Abhängigkeitsverhältnis zwischen M-Eigenschaften und P-Eigenschaften zu. Dass das so ist, zeigt sich leicht, wenn man das Kleiderbeispiel ein wenig modifiziert,

sodass nun alle Hüte rosa sind. Jetzt supervenieren nicht nur die Farb- über die Zweck-, sondern auch die Zweck- über die Farbeigenschaften. Denn es gibt nun auch keine zwei

Kleidungsstücke mehr, die dieselbe Farbe, aber einen unterschiedlichen Zweck besitzen. Auf einer ähnlichen Weise schließt eine die nomologische SdM nicht aus, dass auch P-Eigenschaften

nomologisch über M-Eigenschaften supervenieren. Das widerstrebt aber sowohl der Multirealisierbarkeit mentaler Eigenschaften, als auch unserer Arbeitsdefinition des Physikalismus allgemein, nach

dem das Physische auf irgendeine Weise grundlegender ist als das Mentale.[29] (B) Nomologische Supervenienz lässt selbst dualistische Abhängigkeitsverhältnisse zwischen

M-Eigenschaften und P-Eigenschaften zu. Es könnte durchaus sein, dass es ein eigenständiges Naturgesetz gibt, demzufolge das Feuern von C-Fasern ein bestimmtes Schmerzerlebnis zur Folge hat.

Dann würde die M-Eigenschaft "x hat Schmerzen" über die P-Eigenschaft "x hat feuernde C-Fasern" nomologisch supervenieren. Aber damit wäre immer noch nicht ausgeschlossen, dass diese

M-Eigenschaft nur deshalb über eine P-Eigenschaft superveniert, weil beide Eigenschaften auf einer substantielleren Weise von einer seelischen S-Eigenschaft abhängen. Offenbar ist die

nomologische SdM, ähnlich wie die schwache Supervenienz, mit einem eindeutig nicht-physikalistischen Substanzdualismus vereinbar. Mit anderen Worten: Der mentale-Eigenschaften-Physikalist muss

definitiv mehr behaupten als nomologische Supervenienz.

2. Metaphysische Supervenienz liegt vor, wenn "Möglichkeit" im Sinne von "metaphysisch möglich" analysiert wird: Die metaphysische SdM behauptet also, dass M-Eigenschaften in allen überhaupt nur möglichen Welten über P-Eigenschaften supervenieren. Also nicht nur in der Welt, in der Menschen drei Beine haben, sondern auch in der Welt, in der E ≠ mc² ist. Die metaphysische Supervenienzthese kann argumentativ schlechterdings nicht aufrechterhalten werden: Denn ist vielleicht naturgesetzlich, aber sicher (qua definitonem!) nicht metaphysisch unmöglich, dass es Zombies oder intervenierende Qualia geben kann.

3.1.3. Globale Supervenienz

Globale Supervenienz liegt vor, wenn die Supervenienzbeziehung zwischen mentalen und physischen Eigenschaften sich über ganze Welten erstreckt. Das heißt, dass alle M-Eigenschaften in w über alle P-Eigenschaften in w supervenieren. Wenn also in der möglichen Welt w1 die P-Eigenschaften genauso verteilt sind wie in der möglichen Welt w2, dann sind in w1 auch die M-Eigenschaften genauso verteilt wie in w2.

Die globale SdM impliziert damit einen mentalen Externalismus, nach dem die M-Eigenschaften von S in w nicht nur von den P-Eigenschaften von S, sondern ebenfalls von den P-Eigenschaften der kompletten Welt w abhängen.[30] Diese Auffassung wird in der gegenwärtigen Philosophie kontrovers diskutiert:

1. Hilary Putnam vertritt in einem populären Gedankenexperiment die Auffassung, dass die M-Eigenschaften nicht nur über die P-Eigenschaften von S supervenieren[31]: Angenommen in einer anderen Welt w2 befindet sich überall dort, wo in unserer aktualen Welt w1 Wasser ist, eine Flüssigkeit mit denselben Makroeigenschaften wie Wasser in w1 (geruchslos, farblos, etc.), aber mit der chemischen Mikrostruktur XYZ. Und angenommen, die Flüssigkeit XYZ wird von S2 in w2 ebenfalls als "Wasser" tituliert. Dann ist der intentionale Gedanke "dort ist Wasser" von S2 in w2 ein anderer als der Gedanke "dort ist Wasser" von S1 in w1. S1 und S2 können also dieselben P-Eigenschaften[32] und trotzdem unterschiedliche M-Eigenschaften haben, weil sich die Gedanken von S1 und S2 auf unterschiedliche chemische Verbindungen beziehen. Somit superveniert die mentale Eigenschaft "S2 denkt: dort ist Wasser" nicht nur über die P-Eigenschaften von S2, sondern auch über weitere P-Eigenschaften in der Welt w2.

2. Jaegwon Kim ist der Meinung, dass die M-Eigenschaften von S1 nicht über alle P-Eigenschaften in w1 supervenieren[33]: Angenommen, eine andere Welt w2 ist ein nahezu perfektes physisches Duplikat von unserer aktualen Welt w1, außer dass die Ringe des Saturns in w2 ein Atom mehr enthalten als in w1. Dann ist mit der globalen SdM vereinbar, dass die mentalen Eigenschaften in w2 ganz anders verteilt sind als in w1, dass also beispielsweise in w2 keine Menschen, sondern Steine, M-Eigenschaften besitzen. Denn nach der globalen SdM werden die M-Eigenschaften in w2 von allen P-Eigenschaften in w2 bestimmt, also auch von der Anzahl der Atome im Saturnring. In Anbetracht dieses Beispiels scheint die These der globalen SdW tatsächlich zweifelhaft, dass M-Eigenschaft über sämtliche P-Eigenschaft einer Welt supervenieren.

Beide Überzeugungen klingen prima facie plausibel, führen aber in eine unbefriedigende Situation: Wenn die M-Eigenschaften eines Subjekts S1 über einige (Putnam), nicht aber über alle (Kim) externen P-Eigenschaften supervenieren, über welche externen P-Eigenschaften supervenieren sie dann? Es scheint kein vernünftiges Kriterium zu geben, mit dem man diese Frage sicher beantworten kann. Sicher scheint mir hingegen, dass der Physikalist eine lokal begrenzte und keine globale SdW behaupten muss. Denn ein veränderter Gedanke von Barack Obama mag von einem veränderten Hirnzustand von Barack Obama, oder wegen mir von der Umwelt von Obama abhängen. Aber er steht sicher nicht in einem ontologisch relevanten Abhängigkeitsverhältnis zu der gegenwärtigen Anzahl der Atome im Saturnring.

3.1.4. zweites Zwischenfazit

Rekapitulieren wir noch einmal: Keine der drei untersuchten Supervenienzthesen ist hinreichend für einen Mentale-Eigenschaften-Physikalismus. Das liegt daran, dass Supervenienz generell nur eine starke Kovarianz, aber kein Abhängigkeitsverhältnis[34] von mentalen Eigenschaften gegenüber bestimmten physischen Eigenschaften behauptet.[35] Selbst ein minimaler Mentale-Eigenschaften-Physikalismus muss aber, wie wir gesehen haben, behaupten, dass mentale Eigenschaften physisch realisiert werden, also nicht nur mit, sondern wegen physischen Eigenschaften auftreten (Vergleich Abschnitt 3.0). Die Supervenienztheorie des Mentalen ist also empirisch naheliegend, da man für physische Gehirneigenschaften tatsächlich mentale Korrelate ausmachen kann, aber noch nicht hinreichend für einen (nicht einmal minimalen) Mentale-Eigenschaften-Physikalismus. Thomas Grimes wies 1988 in "The myth of supervenience" wohl als erster auf diesen Umstand hin.[36] Auch Jaegwon Kim scheint das inzwischen so zu sehen: „supervenience is not a type of dependence, dependence grounded in definability, and the like. It is not a metaphysically deep, explanatory relation; it is a „phenomenological“ relation about patterns of property covariation“[37]

Nach Terence Horgan müssen mentale Eigenschaften deshalb über physische Eigenschaften nicht allein supervenieren, sondern "superdupervenieren".[38] Das heißt, sie müssen explanatorisch auf diese reduzierbar sein. Aber auch die reduktiven Ansätze können bekanntlich keinen mentale-Eigenschaften-Physikalismus garantieren. Denn dafür müssten sie behaupten, dass mentale Eigenschaften mit bestimmten physischen Eigenschaften identisch sind. Eine solche explanatorisch Reduktion respektive Identitätspostulat scheint nach Levines Argument aber unmöglich, da man für keine physische Eigenschaft verständlich machen kann, dass sie sich auf die bestimmte Weise anfühlt, wie es für mentale Eigenschaften mit qualitativen Merkmalen charakteristisch ist. Damit hat Levine gleich nebenbei eine Emergenztheorie des Mentalen starkgemacht:

3.2. Emergenz

Der für die kontemporäre Philosophie des Geistes entscheidende Emergenzbegriff geht auf Charlie Dunbar Broad zurück[39]:

(E) Die Makroeigenschaft F eines komplexen Systems S mit der Mikrostruktur [C1, …, Cn; R] ist emergent, gdw.:

(a) Der Satz "Alle Systeme mit der Mikrostruktur [C1, …, Cn; R]

haben die Eigenschaft F" ein wahres Naturgesetz ist[40], aber:

(b) Die Eigenschaft F kann prinzipiell nicht aus der Kenntnis all der Eigenschaften abgeleitet werden, die die Komponenten C1, …, Cn

besitzen.

Die Bedingung (a) garantiert eine nomologische Supervenienz und die Bedingung (b) eine explanatorische Nichtreduktivität.[41] Wie die Debatte um die Supervenienzthese des Mentalen aber gezeigt hat, sind die Bedingungen (a) und (b) nicht hinreichend, um einen Mentale-Eigenschaften-Physikalismus zu begründen. Ein Mentale-Eigenschafts-Physikalismus muss mindestens die Realisierungsthese behaupten, das heißt, die Bedingung (a) müsste mindestens so abgeändert werden:

(a*) Der Satz "Alle Systeme mit der Mikrostruktur [C1, …, Cn; R] realisieren die Eigenschaft F" ist ein wahres Naturgesetz.

Die (physikalistische) Emergenztheorie des Mentalen lässt sich somit wie folgt analysieren:

(EM) Die mentale Eigenschaft M eines komplexen physischen Systems P mit der Mikrostruktur [C1, …, Cn; R], ist emergent, gdw.

(aM*) Der Satz "Alle physischen komplexen Systeme mit der Mikrostruktur

[C1, …, Cn; R] realisieren die mentale Eigenschaft M" ist ein wahres Naturgesetz.

(bM) Die mentale Eigenschaft M kann prinzipiell nicht aus der Kenntnis all der Eigenschaften abgeleitet werden, die die Komponenten C1, …, Cn

besitzen.

Es dürfte klar sein, warum eine so verstandene Emergenztheorie des Mentalen (kurz: EdM) für einige Physikalisten derart attraktiv erscheint: Denn (aM*) impliziert die Realisierungsthese und somit zumindest einen "minimalen Physikalismus". Und (bM) macht diesen Physikalismus dann noch mit dem Umstand kompatibel, dass zumindest nicht alle mentalen Eigenschaften explanatorisch reduzibel sind.

3.2.1. Reduktivität, Realisierung und Emergenz

Die entscheidende Schwachstelle aller nichtreduktiver Physikalismen scheint darin zu bestehen, dass sie sich durch die Realisierungsthese nicht hinreichend stark von einem Eigenschaftsdualismus abgrenzen lassen. Mit der Emergenztheorie des Mentalen lässt sich diese Schwachstelle wohlmöglich ausmerzen. Um dies zu verstehen, bietet es sich an, die wesentlichen Unterschiede der folgenden Definitionen nochmal zu kontrastieren:

(R) Eine Makroeigenschaft eines Systems S ist explanatorisch reduzierbar, u.a. wenn sie auch aus den

Mikroeigenschaften von S erklärt werden kann.

(E) Eine Makroeigenschaft eines Systems S ist emergent, u.a. wenn sie nicht aus den Mikroeigenschaften von S erklärt werden

kann.

Charlie Dunbar Broad erklärt den Unterschied so:

„Put in abstract terms the emergent theory asserts that there are certain wholes, composed (say) of constituents A, B, and C in a relation R to each other; that all wholes composed of constituents of the same kind as A, B, and C in relations of the same kind as R have certain characteristic properties; that A, B, and C are capable of occurring in other kinds of complex where the relation is not of the same kind as R; and that the characteristic properties of the whole R(A,B,C) cannot, even in theory, be deduced from the most complete knowledge of the properties of A, B, and C in isolation or in other wholes which are not of the form R(A,B,C). The [theory of reductive explainability] rejects the last clause of this assertion“[42]

Der entscheidende Unterschied zwischen (R) und (E) liegt also nicht im ontologischen Status, sondern in der epistemologischen Erklärbarkeit der jeweiligen Makroeigenschaft begründet. Der broadsche Emergenzbegriff (E) schließt damit nicht aus, dass die emergente Eigenschaften und die Mikroeigenschaften ontologisch identisch sind, selbst wenn sie epistemologisch prinzipiell niemals als identisch identifiziert werden können.[43] Diese "Identitäts-These" lässt sich sogar explizit mit ihm vertreten:

(bMi) Die mentale Eigenschaft F kann epistemologisch prinzipiell nicht aus der Kenntnis all der Eigenschaften abgeleitet werden, die die Komponenten C1, …, Cn besitzen, ist aber ontologisch mit diesen identisch.

Dem steht ein Emergenzbegriff mitsamt "Nichtidentitäts-These" gegenüber:

(bMni) Die mentale Eigenschaft F kann epistemologisch prinzipiell nicht aus der Kenntnis all der Eigenschaften abgeleitet werden, die die Komponenten C1, …, Cn besitzen, und ist auch ontologisch nicht mit diesen identisch.

Die Identitäts-These (bMi) hat den Vorteil, dass sich der Emergenzbegriff mit ihr klar von einem Eigenschaftsdualismus abgrenzen lässt. Sie ist außerdem theoretisch zulässig, da explanatorische Reduzierbarkeit Identität impliziert, aber nicht umgekehrt.[44] Jedoch ist die Identitäts-These intellektuell ziemlich unbefriedigend. Insbesondere ist sie bisher nichts weiter als eine faule ad-hoc-Annahme des Physikalisten: "Wir können mentale Eigenschaften nicht physisch erklären, aber sie sind physisch, dadurch ist der Mentale-Eigenschafts-Physikalismus gerettet." Anhänger der Identitäts-These müssen daher gute Gründe dafür anführen, weshalb M-Eigenschaften und P-Eigenschaften zwar identisch sind, aber dennoch prinzipiell niemals miteinander identifiziert werden können. Es ist aber äußerst fraglich, ob es solche Gründe überhaupt geben kann. Aus diesen und weiteren Gründen haben die meisten Physikalisten die Identitätsthese (bMi) ausgeschlossen, indem sie insbesondere seit den Neunzigern fordern, dass ein Physikalismus nicht nur eine ontologische, sondern auch eine explanatorische Reduzierbarkeit behaupten muss. Ansgar Beckermann[45] und Terence Horgan[46] gehören zu den ausdrücklichen Befürwortern dieser Forderung, Jaegwon Kim widerspricht ihr.[47]

Die Nichtidentitäts-These (bMni) hat den Vorteil, dass sie nicht mit derartigen definitorischen Plausibilitätsproblemen zu kämpfen hat. Da sie jedoch explizit behauptet, dass mentale Eigenschaften nicht-physischer Natur sind, scheint sie auf einen Eigenschaftsdualismus festgelegt zu sein. Der Eigenschaftsdualismus ist aber gerade die Gegenposition zum Eigenschaftsphysikalismus und folglich eigentlich eine dezidiert nicht-physikalistische Position. Dem ließe sich entgegenhalten, dass auch nach dem Eigenschaftsdualismus Subjekte Träger von mentalen Eigenschaften sind und diese damit, wenn man Subjekte als physische Entitäten auffasst, physisch realisieren. Wenn man Kims Analyse der Realisierungsthese also teilt, ist die Nicht-Identitätsthese zumindest mit einem "minimalen Physikalismus" vereinbar. Aber auch dann ergibt sich für den Nichtidentitäts-Emergenztheoretiker eine unbefriedigende Situation:

3.2.2. Pepper-Kim-Dilemma

Denn die Nichtidentitäts-Emergenztheoretiker ist auf die These festgelegt, dass mentale und physische Eigenschaften nicht-identisch sind. Damit steht er vor einem Dilemma:

(i) Epiphänomenalismus: Entweder er hält emergente M-Eigenschaften nicht für auf den Bereich des

Physischen wirksam, dann sind sie nicht mental wirksam.

(ii) Downward-Causation: Oder er hält emergente M-Eigenschaften für auf den Bereich des Physischen wirksam, dann ist der Bereich des Physischen nicht kausal geschlossen.

Der Philosoph Achim Stephan hat dieses Dilemma, in Anlehnung an seine Proponenten, als "Pepper-Kim-Dilemma" bezeichnet[48]: Stephen Pepper schließt die zweite Option von vornerein aus und argumentiert gegen die erste.[49] Jaegwon Kim schließt die erste Option für einen Physikalisten aus und argumentiert gegen die zweite.[50] An anderer Stelle zeigt Stephan aber auf, dass dem Nichtidentitäts-Emergenztheoretiker eigentlich noch eine dritte Option offensteht:

(iii) Irrealismus: Er schreibt M-Eigenschaften überhaupt keine Realität zu.[51]

Diese Option wird von Terence Horgan eruiert, es handelt sich daher eher um ein "Pepper-Kim-Horgan-Trilemma". Interessanterweise hat sie andere Beweggründe als der artverwandte Eliminativismus, ontologisch laufen aber beide auf dasselbe hinaus.[52] Die These des Irrealismus ist schon allein deshalb falsch, weil Horgan wirklich davon überzeugt ist, dass man sie ernstnehmen sollte und weil "Horgan hat eine Überzeugung" eine mentale Eigenschaften ist. Die These (ii) widerspricht den Energieerhaltungssätzen, den nach Richard Feynman wichtigsten Prinzipien der Naturwissenschaften[53] und damit auch dem Physikalismus. Bleibt noch die These (i), die zumindest die unerfreuliche und kontraintuitive Konsequenz hätte, dass ich niemals aufgrund meiner Gründe, Überzeugungen und Wünsche, sondern immer nur aufgrund meiner P-Eigenschaften wie "x hat feuernde C-Fasern" gehandelt habe.

4. Gesamtfazit

Die reduktiven Physikalismen besagen, dass mentale Eigenschaften mit bestimmten physischen Eigenschaften identisch sind. Dagegen wurde von Joseph Levine eingewandt, dass für keine physische Eigenschaft erklärt werden kann, dass sie sich auf die für einige mentale Eigenschaften charakteristische Weise anfühlt und eine wie von den reduktiven Physikalismen behauptete ontologische Identität deshalb zumindest nicht explanatorisch nachvollzogen werden kann. Es wäre für den Mentale-Eigenschaften-Physikalismus aber eine ziemlich unbefriedigende, wenn nicht sogar ungenügende Situation, wenn er einfach nur behaupten würde, dass M-Eigenschaften und P-Eigenschaften identisch sind, diese Identität aber nicht erklärt werden kann. Die nichtreduktive Physikalismen versuchen diese Situation zu lösen, indem sie behaupten, dass ein Mentale-Eigenschaften-Physikalismus gar keine physische Identität, sondern nur eine physische Realisierung aller M-Eigenschaften vertreten muss. Der Supervenienzansatz genügt aber nicht einmal diesem "minimalen Physikalismus", da er nur eine Kovarianz, aber keine Realisierung behauptet. Der Emergenzansatz kann zwar so formuliert werden, dass er dem Realisierungspostulat genügt. Allerdings steht der Identitäts-Emergentismus erneut vor der unbefriedigenden Situation, eine ontologische Identität ohne epistemologische Reduzierbarkeit verteidigen zu müssen. Und der Nichtidentitäts-Emergentismus ist ein verpuppter Eigenschaftsdualismus und damit der Counterpart zum Eigenschaftsphysikalismus.

Was folgt aus all dem jetzt? Es gibt derzeit keinen Eigenschaftsphysikalismus, der insbesondere mentale Eigenschaften mit phänomenalen Erlebnischarakter erklären könnte. Das heißt aber nicht, dass es niemals einen überzeugenden Eigenschaftsphysikalismus geben wird! Thomas Nagel etwa zieht die Möglichkeit in Betracht, dass die heutige Wissenschaft einfach noch nicht weit genug ist, um das Qualiaproblem zu lösen.[54] Vielmehr bedürfte es einer neuen wissenschaftlichen Revolution, bevor dieses Problem naturwissenschaftlich gelöst werden kann. Als Analogie führt er die kopernikanische Wende im 16. Jahrhundert an: Vor dem heliozentrischen Weltbild waren einige astronomische Phänomene einfach unerklärlich gewesen. Analog dazu könnte eine Lösung des Qualiaproblems vielleicht erst durch einen grundlegenden Paradigmenwechsel in den Neuro- und Kognitionswissenschaften möglich werden.

Der britische Philosoph Colin McGinn geht noch einen Schritt weiter. Er behauptet, dass das Qualiaorblem für die Menschheit grundsätzlich nicht lösbar sei. Denn das menschliche Gehirn habe sich in Anpassung an eine Umwelt entwickelt, die es einfach nicht erforderlich gemacht hat, dass wir solche Probleme lösen können. Das wäre zumindest eine plausible Erklärung für den Identitäts-Emergentisten, nach dem M-Eigenschaften mit P-Eigenschaften ontologisch identisch, aber (für uns Menschen) nicht explanatorisch reduzibel sind. Allerdings wurde diese Sichtweise auch heftig kritisiert.[56] Es wäre auf jeden Fall verkehrt, aus der derzeitigen (Nagel) oder menschlichen (McGinn) explanatorischen Nichtreduzierbarkeit von mentalen Eigenschaften eine prinzipielle Nichterklärbarkeit oder gar ein Scheitern des Eigenschaftsphysikalismus zu schlussfolgern.

5. Einzelnachweise

[1] Thomas Metzinger: Einleitung: Das Problem des Bewußtseins (2000)

[2] Ansgar Beckermann: Analytische Einführung in die Philosophie des Geistes (2008), S. 7f.

[3] Anmerkung: Eigenschaften werden nachstehend mit ihrem Anfangsbuchstaben X und Prädikate dementsprechend mit P(X) abgekürzt. Dabei steht M für mental, P für physisch, N für neuronal, F für funktional, B für behavioral.

[4] Ansgar Beckermann: Analytische Einführung in die Philosophie des Geistes (2008), S. 9 - 12

[5] Ansgar Beckermann: Analytische Einführung in die Philosophie des Geistes (2008), S. 63

[6] Für den umgekehrten Fall legt sich die Identitätstheorie nicht fest. Sie behauptet also nicht, dass auch für jedes neuronale Prädikat P(N) ein mentales Prädikat P(M) existiert, so dass P(N) und P(M) dieselbe Eigenschaft bezeichnen. Und sie tut auch gut damit. Es gibt im menschlichen Gehirn beispielsweise neben den Neuronen auch noch eine große Anzahl von Gliazellen, die eine schützende und unterstützende Funktion haben. Das neuronale Prädikat "x hat elektroisolierende Gliazellen" dürfte also mit keinem mentalen Prädikat identisch sein. Vergleich: Ian Ravenscroft: Philosophie des Geistes (2008), S. 75 – 76.

[7] Rudolf Carnap: Meaning and Necessity (1956), § 4

[8] Der Begriff "Fido"-Fido-Theorie stammt ursprünglich aus: Gilbert Ryle: Discussion of Rudolf Carnap: Meaning and Necessity. In: Collected Papers I (1971), S. 226f.

[9] Eigenschaften sind genaugenommen nicht der Sinn bzw. die Intensionen von Prädikaten, sondern werden durch Prädikate in ähnlicher Weise bezeichnet, wie Gegenstände durch Eigennamen

bezeichnet werden.

[10] Damit löst die Identitätstheorie auch das Problem der mentalen Verursachung, das uns bei der Behandlung der Emergenztheorie des Mentalen noch Kopfzerbrechen bereiten wird: Denn nach der Identitätstheorie verursachen sowohl die mentale Eigenschaft M "x hat Schmerzen" als auch die physische Eigenschaft N "x hat feuernde C-Fasern", dass x aufschreit, ohne dass der Aufschrei von X überdeterminiert wäre, denn M und N sind ein- und dasselbe.

[11] Strenggenommen ist die zur Erläuterung der Identitätstheorie so oft herangezogene Identitätsaussage "Wasser = H20" gar nicht wahr.

Vergleich z.B.: Michael Weisberg: Water is Not H2O (2006)

[12] Hilary Putnam: Psychological Predicates. In: Art, Mind and Religion (1967), S. 37–48

[13] Vergleich: Ansgar Beckermann: Analytische Einführung in die Philosophie des Geistes (2008), S. 137 f.

[14] Ned Block: Troubles with Functionalism (1978)

[15] Ansgar

Beckermann: Analytische Einführung in die Philosophie des Geistes (2008), S. 92

[16] Die Idee eines "Superstoikers" stammt aus: Hilary Putnam: Brains and Behaviour (1965).

[17] David Chalmers: Facing Up to the Problem of

Consciousness (1995)

[18] Joseph Levine: Materialism and Qualia: The Explanatory

Gap. In: Pacific Philosophical Quarterly. Band 64, Nr. 4 (1983), S. 354–361.

[19] Bezüglich einer Molekularbewegung kann man fragen: ist sie schnell, langsam, gerade oder kreisförmig? Aber es

wäre Unsinn, hinsichtlich einer Schmerzempfindung zu fragen, ob sie langsam oder geradförmig ist. Die Schmerzempfindung lässt sich nicht (anders als die Molekularbewegung) explanatorisch auf eine

kausale Rolle zurückführen. Es existiert eine "Erklärungslücke".

[20] Der Begriff "nichtreduktiver Physikalismus" sowie die hier angeführten Bedingungen treffen, wie wir noch sehen werden, nur sehr lose auf die Positionen zu, die unter ihm subsumiert

werden.

[21] Achim Stephan: Emergenz (2007), S. 165 f.

[22] ebd., S. 176

[23] Der von Kim verwendete Ausdruck "in virtue of" soll die Realisierungsthese zum Ausdruck bringen und

gleichzeitig die Möglichkeit offenhalten, Mentales durch Physisches zu erklären. Vergleich: Jaegwon Kim: On the Psycho-Physical Identity Theory (1996), S. 11

[24] Im Originaltext ist von einer "Mind-Body-Dependence" die Rede, was auf dasselbe hinausläuft.

[25] In der kontemporären Geistesphilosophie lässt sich auch sagen: Es kann keine "nackten Geister" geben.

[26] Achim Stephan: Emergenz (2007), S. 166f.

[27] Donald Davidson: Mental Events (1970)

[28] Jaegwon Kim: Supervenience and Mind (1993)

[29] Vergleich: Thomas Grimes: The Myth of Supervenience (1988)

[30] Außerdem scheint die globale SdM eine überzeugende Explikation des für den nichtreduktiven Physikalismus

kennzeichnenden Grundsatz "Abhängigkeit ohne Reduktion" zu liefern. Denn wenn M-Eigenschaften globale über P-Eigenschaften supervenieren, dann suggeriert dies zumindest ein

Abhängigkeitsverhältnis. Globale Supervenienz impliziert jedoch keine eindeutige Beziehung zwischen M-Eigenschaften und P-Eigenschaften und somit zumindest keine lokale Reduzierbarkeit.

[31] Hilary Putnam: Meaning and Reference (1973)

[32] Anders als Putnam annimmt, können S1 und S2 nicht dieselben P-Eigenschaften haben, da sie aus Menschen zu einem

Großteil aus "Wasser" und damit aus völlig unterschiedlichen chemischen Verbindungen bestehen. Das widerlegt den mentalen Externalismus natürlich noch nicht, macht Putnams Gedankenexperiment aber

unnötig angreifbar.

[33] Jaegwon Kim: "Strong" and "Global" Supervenience

(1987), insb. S. 321 f.

[34] Achim Stephan: Emergenz (2007), S. 176

[35] Ansgar Beckermann: Analytische Einführung in die Philosophie des Geistes (2008), S. 210

[36] Thomas Grimes: The myth of supervenience

(1988)

[37] Jaegwon Kim: Emergence, Supervenience, and Realization

(1997), S. 276. Vergleich auch: Jaegwon Kim: Postscripts on Mental Causation (1993), S. 165ff.

[38] Terence Horgan: From Supervenience to

Superdupervenience: Meeting the Demands of a Material World. (1993), insbesondere S. 560.

[39] Ansgar Beckermann: Analytische Einführung in die Philosophie des Geistes (2008), S. 220 f.

[40] Nach Broad gibt es einen wichtigen epistemischen Unterschied zwischen der Bedingung (a) bei emergenten

gegenüber der (wortgleichen!) Bedingung (a) bei reduktiv erklärbaren Eigenschaften. Denn wenn F emergent ist, dann beschreibt (a) ein nicht weiter ableitbares Gesetz ("an unique and ultimate

law"). Ein solches Gesetz kann allein dadurch entdeckt werden, dass man feststellt, dass eine endliche Anzahl von n Systemen die emergente Eigenschaften F haben, und dass man dieses Ergebnis

induktiv auf alle Systeme mit derselben Mikrostruktur überträgt. Bei reduktiv erklärbaren Eigenschaften liegen die Dinge ganz anders: "Um das Verhalten einer Uhr voraussagen zu können, muss

man noch nie in seinem Leben eine Uhr gesehen haben. Wenn einer Person erklärt wurde, wie die Uhr konstruiert ist, und wenn sie durch das Studium ´anderer´ materieller Systeme die allgemeinen

Regeln über die Bewegung und die mechanischen Eigenschaften von Federn und starren Körpern gelernt hat, kann sie genau vorhersagen, wie sich ein System, das wie eine Uhr konstruiert ist,

verhalten muss." Vergleich: C.D. Broad: The Mind and its

Place in Nature (1925), S. 65

[41] C. D. Broad spricht von einer "mechanischen Erklärung", meint damit aber exakt dasselbe wie Joseph Levine mit

dem Begriff der "explanatorischen Erklärung". Vergleich: Ansgar Beckermann In: Grenzen und Grenzüberschreitungen: XIX. Deutscher Kongress für Philosophie, Bonn, 23.–27. September 2002. Vorträge

und Kolloquien, S. 393 f.: "Es ist durchaus verblüffend zu sehen, daß der Begriff der reduktiven Erklärung, den man bei Levine und Chalmers findet, bis ins Detail dem Begriff der mechanischen

Erklärung entspricht, den C. D. Broad schon 1925 mit dem Begriff der Emergenz kontrastiert hat."

[42] C. D. Broad: The Mind and its Place in Nature (1925),

S. 61

[43] Achim Stephan: Emergenz (2007), S. 173

[44] ebd.

[45] Ansgar Beckermann: Eigenschafts-Physikalismus. In: Zeitschrift für philosophische Forschung 50 (1996), S. 3 –

25.

[46] Terence Horgan: From Supervenience to Superdupervenience: Meeting the Demands of a Material

World. (1993). In: Mind 102, S. 555 – 586

[47] Achim Stephan: Emergenz (2007), S. 175

[48] Achim Stephan: Emergenz (2007), S. 197

[49] Stephen Pepper: Emergence. In: The Journal of

Philosophy 23, S. 241-245

[50] Jaegwon Kim: Epiphenomenal and Supervenient Causation.

In: Midwest Studies in Philosophy 9, S. 257-270.

[51] Achim Stephan: Emergenz (2007), S. 196

[52] Terence Horgan: From Supervenience to

Superdupervenience: Meeting the Demands of a Material World (1993), S. 581

[53] Richard Feynman: Vorlesungen über Physik. 2. Band: Elektromagnetismus und Struktur der Materie (2001, 3.

Auflage), S. 147, 162, 198.

[54] Thomas Nagel: Conceiving the Impossible and the

Mind-Body Problem (1998)

[55] Colin McGinn: Problems in Philosophy

(1994)

[56] Owen Flanagan: The

Science of the Mind (1991)

Stand: 2019

Philoclopedia

Philoclopedia